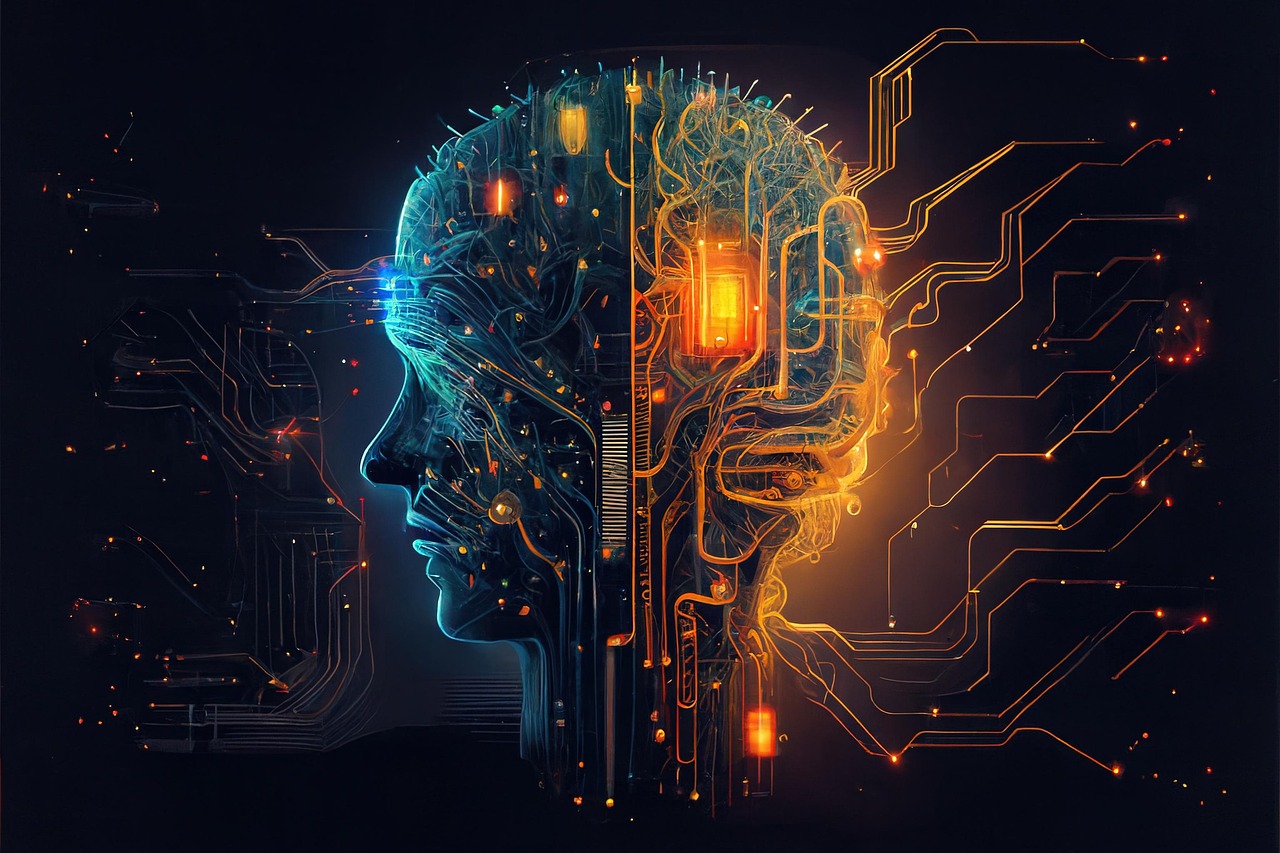

Les micro-puces dans les vaccins COVID-19 : Où en sommes-nous quatre ans après ?

L’origine de la théorie : la peur technologique et la méfiance institutionnelle

La théorie des micro-puces a émergé dès les premières annonces sur la mise en place des vaccins contre le COVID-19, en grande partie en raison d’une convergence entre la méfiance envers les gouvernements, les géants de la technologie, et la peur des nouvelles technologies biomédicales. Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et philanthrope de la santé publique, est rapidement devenu une figure centrale dans cette théorie. Un malentendu concernant ses propos sur le suivi des vaccinations dans les pays en développement a été amplifié par certains groupes complotistes, qui ont affirmé qu’il planifiait d’utiliser les vaccins COVID-19 pour implanter des micro-puces permettant de surveiller les populations à grande échelle.

Cette idée a gagné du terrain dans des espaces où la méfiance envers le gouvernement et les grandes entreprises technologiques était déjà bien établie. Dans ce contexte, des concepts comme la surveillance de masse, les « big data », et la technologie 5G ont nourri les craintes d’un contrôle accru des individus, en particulier dans des périodes de crise.

Quatre ans après : Qu’en est-il aujourd’hui ?

En 2024, la théorie des micro-puces a perdu de son élan, mais continue de persister dans certains cercles, notamment ceux qui s’opposent farouchement aux vaccins en général, aux politiques de santé publique, ou aux initiatives technologiques liées à la gestion de la pandémie (comme les passeports vaccinaux numériques).

Les experts en santé publique, les scientifiques et même des organismes indépendants ont à plusieurs reprises réfuté cette théorie. Aucun élément concret ou scientifique ne vient étayer l’idée que les vaccins COVID-19 contiennent des micro-puces ou un quelconque dispositif électronique. Les vaccins, conçus pour entraîner une réponse immunitaire, sont surveillés de près par des institutions comme l’OMS, l’Agence européenne des médicaments et la FDA américaine. Cependant, la défiance envers les autorités publiques et la polarisation autour de la vaccination ont permis à ces théories de rester vivaces.

Un rapport de 2023 publié par Pew Research montre que bien qu’une majorité de personnes ait rejeté cette théorie, un nombre non négligeable (environ 15 % des adultes dans certaines régions) croit encore qu’il pourrait y avoir une forme de vérité cachée derrière ces allégations.

Impact sur la confiance publique et la santé mondiale

L’un des effets les plus problématiques de la théorie des micro-puces, et des théories du complot en général, est l’érosion de la confiance dans les institutions publiques et médicales. Bien que les preuves scientifiques aient clairement démontré l’efficacité et la sécurité des vaccins COVID-19, cette défiance a alimenté des mouvements anti-vaccination qui ont eu un impact direct sur la couverture vaccinale dans certains pays. Aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, des poches importantes de la population sont restées non vaccinées, exacerbant la crise sanitaire à différents moments de la pandémie.

Les théories du complot, bien qu’elles puissent sembler farfelues à beaucoup, ont des répercussions très concrètes sur la santé publique. Elles affectent la manière dont les populations réagissent aux crises, et peuvent, dans les cas extrêmes, alimenter des mouvements violents ou la défiance généralisée envers la science et les experts.

Un débat qui ne faiblit pas : Quelles perspectives pour l’avenir ?

La théorie des micro-puces est plus que la simple manifestation d’une peur irrationnelle. Elle révèle des préoccupations plus profondes et légitimes concernant la vie privée, la surveillance et le rôle croissant de la technologie dans nos vies. Il est donc important de ne pas simplement rejeter ces croyances comme étant « folles », mais de comprendre pourquoi elles persistent.

À l’ère du numérique, les individus sont de plus en plus préoccupés par la manière dont leurs données personnelles sont utilisées. Des révélations sur la surveillance de masse (comme celles d’Edward Snowden) ont contribué à un climat de méfiance générale envers les autorités. De plus, l’utilisation accrue de dispositifs comme les passeports vaccinaux numériques a été vue par certains comme un précurseur d’un contrôle technologique plus large.

Dans ce contexte, la frontière entre réalité et complot devient floue, et la bataille pour une information vérifiée devient plus complexe. La lutte contre les théories du complot devra donc non seulement passer par une meilleure éducation scientifique, mais aussi par une réflexion approfondie sur les questions de vie privée, d’éthique et de transparence dans la gouvernance technologique.

Conclusion : Les leçons à tirer

Quatre ans après, la théorie des micro-puces associée aux vaccins COVID-19 persiste dans certains cercles, bien que largement discréditée. Elle a révélé à quel point la crise de confiance envers les autorités et la technologie est profonde. Si les théories du complot continuent d’alimenter la méfiance, il est essentiel de s’attaquer aux préoccupations sous-jacentes, telles que la protection des libertés individuelles et la transparence des institutions, pour reconstruire une confiance collective durable.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux