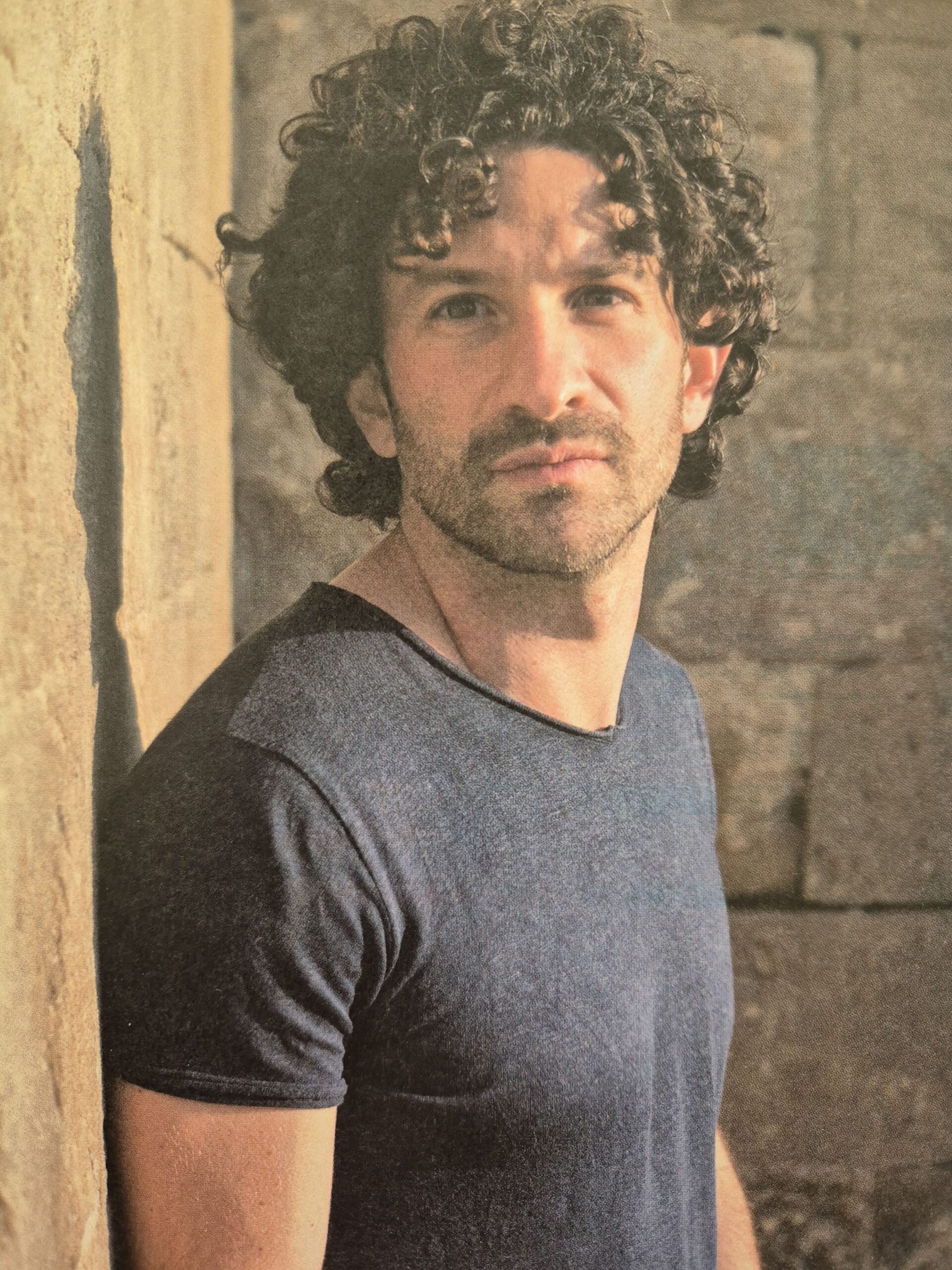

Le rêve du jaguar, onirisme historique de Miguel Bonnefoy

À dixième ouvrage, chronique OLNI – Objet Littéraire Nivelé par l’Incroyable – pour Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy aux éditions Rivages, un roman épopée de destins formidables liés à l’histoire d’un pays, le Venezuela, sur trois générations.

Cela méritait bien une chronique hybride où le retour de lecture se mâtine du regard de l’auteur, un dialogue entre le retour de lecture et l’écrivain.

Le rêve du jaguar n’est pas une simple fresque historique, c’est une triple histoire, humaine, politique, géographique.

Miguel Bonnefoy : « C’est l’histoire de personnages qui traversent le siècle vénézuélien autant que le siècle les traversent eux ».

Ces personnages, ce sont Antonio Borjas Romero et Ana Maria Rodriguez, les grand-parents de Miguel, le premier, orphelin devenu l’un des plus grands médecins du pays et recteur éternel de l’université de Zulia qu’il a fondée, la deuxième, première femme médecin de Zulia : à eux deux, ils ont écrit l’histoire de Maracaibo à l’ouest du Venezuela.

Cependant, ce qui fait la beauté irréelle de cet hommage quasi biographique est la fiction qui en découle, faite de tradition orale fantasmée et de faits obscurs presque plus étranges que la fiction.

M.B : « Je me suis beaucoup documenté avec des archives, des livres sur la politique vénézuélienne, des livres historiques, et également toute la mythologie familiale, à la fois la presse qui parlait d’eux et des récits de ma mère et de mes cousines, et de ce cocktail, j’ai tout fondu dans un même creuset pour en faire ma petite soupe. Ce qui est incroyable, c’est que ma mère est une femme très tropicale, très exubérante, et la moitié des histoires qu’elle raconte sont plus ou moins inventées, donc j’ai dû vérifier ces sources pour pouvoir freiner ce torrent d’imagination de ma mère ».

C’est une des forces de ce récit, d’ailleurs, que de faire la part belle aux fables, aux rumeurs qui enflent au coin du feu, ou au sein de bars et lupanars intégrés à la vie des villages et villes narrées ici. Dans ce roman, la narration en devient double, il y a Miguel Bonnefoy qui conte ses légendes, et il y a ces légendes qui en racontent elles aussi, c’est une sorte d’Ourobouros de l’histoire, quelque chose que ne renierait pas David Lynch. Un écrivain vivant normalement surtout de tradition écrite, plus qu’orale, pourquoi faire autant la part belle aux fables ici ?

M.B : « Je trouve très belle cette question, parce que ça me fait penser à cette idée que tous les livres poussent sur d’autres livres. C’est parce que j’ai lu des livres qui m’ont fasciné que je m’en suis à tout mis à écrire des livres. Un peu comme les fleurs épiphytes, on s’alimente d’une matière qui existe déjà. Et les fables, de part leur tradition orale, s’alimentent de la version qu’elles ont eu juste avant. Une interprétation de la réalité, une allégorie qui a été donnée, une sorte de métaphore qui tout d’un coup se crée et se condense en une histoire que l’on raconte à une génération qui s’en souvient, mais au moment de eux la raconter à la génération suivante, comme cela n’a pas été figé, elle va lui intégrer de nouvelles choses. Une fable qui pousse sur une autre, puis sur une autre, et à la fin, tu as une fable qui n’a plus rien à voir avec celle d’origine, mais qu’importe. C’est un téléphone arabe de mythes qui peut donner un réel plus vrai que le réel. Je n’ai d’ailleurs pas écrit ce livre sur place, j’ai passé beaucoup de mon enfance à Maracaibo, mais c’est une Maracaibo rêvée qui s’est ancrée en moi. C’est un livre du souvenir ».

Comme pour contrebalancer ces fables et croyances, Le rêve du jaguar présente deux êtres pourtant scientifiques, médecins,habités par des rêves à la fois diurnes et nocturnes et prophétiques. Ils en sont presque shamans, des guérisseurs du village ? Leurs rêves sont des moteurs, quelle est la part de ces rêves ?

M.B : « C’est une très bonne question ça, comment se sont formés les personnages, un peu magiques, shamaniques. J’aime beaucoup cette idée du rêve qui se fait réalité, une idée un peu oraculaire, mythologique, où l’on annonce à la naissance son destin fabuleux à un personnage. Sans doute que cela se fait dans les deux sens, à la fois dans le destin, et à la fois dans le hasard ».

Ici, il y a une successions de destinées extraordinaires, à la fois au sens littéral et au sens figuré. Le rôle de la filiation y est décrit d’une façon très particulière. Pas d’ordinaire, les trois générations de cette famille vivent toutes une existence marquée par l’extra. La filiation, son rôle, et le poids de celle-ci ont une place prépondérante, comme si elle voulait s’inscrire elle aussi en narrateur. Était-ce voulu ? Qu’est-ce que le poids de la filiation pour un homme ayant écrit un livre rendant hommage à sa famille ?

M.B : « C’est une question qui me touche très profondément, surtout par rapport aux m^nouvelles générations, je pense par exemple à ma nièce, actrice, et le poids qu’elle porte, ce poids que moi je porte aussi, de ces grand-parents qui sont de grands persévérants, ceux qui ont réussi, qui sont nés de rien, des transfuges de classe qui ne lâchaient pas, à la destinée vertigineuse, et l’obligation à être aussi comme ça. Parfois, il faut faire un travail pour réussir à se détacher de cette obligation. Un « fils de » inversé. C’est un peu une lignée de fleur de fange, la rose qui a éclot au milieu du rien, et cela peut être un poids : Antonio est né sur les marches d’un orphelinat, et aujourd’hui il a son buste sur les marches de l’université. Doit-on faire pareil ? Doit-on être céleste ? Moi, je ne l’ai pas vécu comme ceci, je l’ai vécu comme un condensateur, un moteur, surtout pour l’écriture : pour avancer tel un taureau furieux !»

Écrire un livre sur une famille avec une destinée pareille, lorsque l’on fait partie de cette famille, se fait généralement plus tôt dans une bibliographie, mais Miguel Bonnefoy a attendu pour. Dix ouvrages, cinq romans. Avec une intelligence fine, car n’en déplaise aux journalistes demandant toujours si le personnage principal de l’histoire, c’est l’écrivain, ici, l’auteur n’est pas le protagoniste, même s’il apparaît sous les traits de Cristobal à la fin du roman. Le narrateur est un spectateur, un chercheur, un conteur, une veine de ce cœur vieillissant aux pulsations du Venezuela. Peut-être fallait-il attendre autant d’années pour y parvenir ? Pourquoi maintenant ?

M.B : « C’est une une très bonne question que l’on m’a posé récemment, et je n’arrive toujours pas à y trouver de bonne réponse. On m’avait dit, tu avais cette cartouche dans le barillet, et pourtant ut ne l’as pas utilisée avant. Mais je pense que chaque livre a une macération. Une distillation. Chaque livre vieillit à sa façon. Il y a des livres qui t’arrivent brusquement, comme L’inventeur par exemple, mais celui-ci, je le porte depuis vingt ans, il arrive de l’enfance, en quelque sorte je pense qu’il m’a fallu attendre, qu’il se décante, pour en voir les couches. Je me suis aussi libéré de certains livres qui occupaient mon inconscient, et peut-être aussi une maturation au niveau de l’écriture même. C’était le moment ».

Le rêve du jaguar m’a fait voyager, et c’est ce que l’on demande d’un bon livre, avec ici la particularité de m’avoir fait danser l’esprit, le phrasé de Miguel mêlé de joie, d’hommage, d’admiration, de féerie se prêtant merveilleusement bien à cet exercice d’épopée, avalant les époques sans que l’on s’en rende compte. Il y a un art somptueux de l’ellipse, maîtrisé à la perfection. Au point que l’on s’en demande s’il n’y aurait pas une « touche Miguel Bonnefoy » ?

M.B : « La question-piège ! Aucune idée, mais je pense que j’ai une musique dans la tête, un tempo obsédant qui peut changer de livre en livre, comme tout écrivain, mais dans mon cas, ma musique du cœur est souvent la même, et si le sujet change, je suis moi toujours prisonnier de la même tonalité, et je compose avec, car c’est ce qui chez moi lie mes livres les uns aux autres ».

Une tonalité très heureuse, car ce rêve du jaguar est une partition mêlant les élans fougueux de l’histoire d’un village, d’une ville, d’un pays, à des personnages que nous nous retrouvons à admirer nous aussi, et il n’y a pas plus belle preuve d’un Grand !

Le rêve du jaguar, de Miguel Bonnefoy, aux éditions Rivages, 2024

Retrouvez-nous

sur vos réseaux