Le techno-optimisme : un élan vers l’avenir ou une utopie numérique ?

Une nouvelle foi dans la technologie

Dans un monde où les défis semblent s’accumuler – crise climatique, pénuries énergétiques, bouleversements géopolitiques – le techno-optimisme se positionne comme une alternative lumineuse face à un pessimisme ambiant. Porté par des penseurs, entrepreneurs et scientifiques, ce courant repose sur une conviction profonde : les innovations technologiques, bien utilisées, pourraient non seulement atténuer nos problèmes actuels, mais aussi transformer radicalement notre existence en quelque chose de meilleur.

Des avancées impressionnantes semblent leur donner raison. De l’intelligence artificielle qui optimise les processus médicaux à la biotechnologie révolutionnant l’agriculture, en passant par les énergies renouvelables, les exemples abondent. Mais jusqu’où cette foi peut-elle nous mener ?

Les piliers du techno-optimisme

La technologie comme solution globale :

Le techno-optimisme considère la technologie comme une boîte à outils capable de répondre aux crises systémiques. Des projets ambitieux comme la fusion nucléaire ou la capture massive de carbone incarnent cette vision. Ici, le progrès technique n’est pas vu comme une menace, mais comme une promesse.

Une société augmentée par l’innovation :

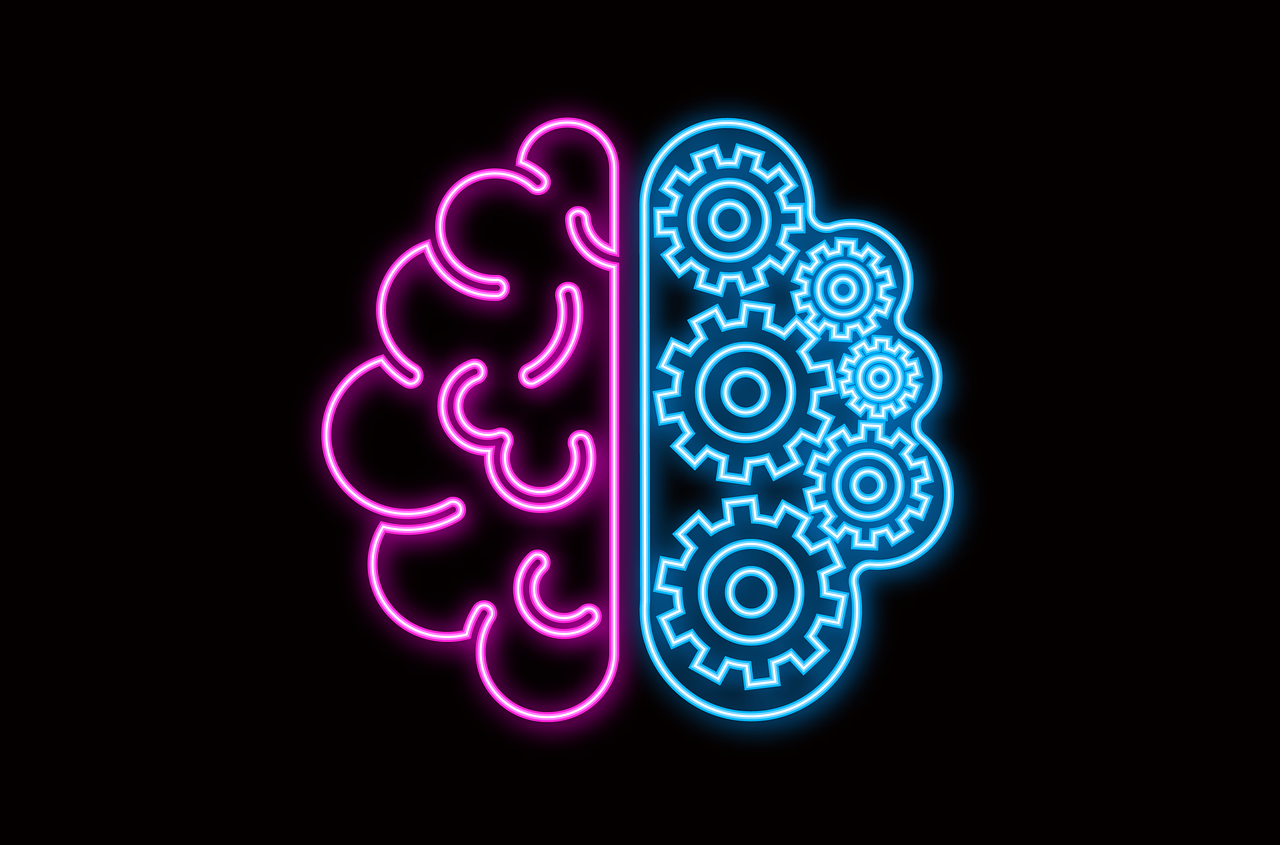

Cette philosophie imagine un monde où les technologies émergentes, telles que la blockchain, l’IA, ou encore les interfaces cerveau-machine, amélioreraient la vie quotidienne. Le mais ultime ? Une société plus équitable, durable et inclusive.

Un avenir post-humaniste :

Certains techno-optimistes, comme les transhumanistes, vont plus loin en postulant que la technologie pourrait redéfinir ce qu’être humain signifie. Prolongation de la vie, augmentation des capacités intellectuelles ou même colonisation spatiale sont des ambitions courantes dans ce cadre.

Les critiques du techno-optimisme

Pour ses détracteurs, le techno-optimisme flirte parfois avec l’idéalisme naïf.

Plusieurs arguments méritent réflexion :

Un mythe du salut technologique : croire que chaque problème complexe peut être résolu par une innovation crée une illusion de facilité. Le progrès technique, aussi puissant soit-il, ne peut correspondre à des politiques ou des comportements humains défaillants.

Le risque d’inégalités s’accumule : sans régulation, les avancées technologiques risquent d’aggraver le fossé entre ceux qui peuvent en profiter et les exclus.

Les externalités imprévues : de la pollution numérique au chômage technologique, l’impact des innovations n’est pas toujours aussi rose qu’annoncé.

Ma réflexion personnelle

En observant les mutations technologiques et de leur impact sur nos sociétés, je trouve le techno-optimisme à la fois inspirant et déroutant. Inspirant, car il représente une rupture avec les discours catastrophistes omniprésents. Cette vision nous rappelle que les innovations passées, qu’il s’agisse de l’électricité, des vaccins ou d’Internet, ont souvent permis de relever des défis considérables. Pourquoi ne pas croire que les avancées actuelles – comme l’intelligence artificielle, les énergies propres ou encore la médecine de précision – pourraient accomplir des miracles similaires ?

Cependant, ce discours soulève également des questions essentielles. Le techno-optimisme semble parfois ignorer une réalité fondamentale : les technologies ne sont jamais neutres. Elles présagent en elles les biais, les intentions et les limites de leurs créateurs. Prenons l’exemple de l’intelligence artificielle. Oui, elle peut diagnostiquer des maladies ou optimiser la gestion des ressources, mais elle peut aussi renforcer des discriminations systémiques si elle est mal conçue ou mal utilisée.

Une autre question cruciale est celle de l’accessibilité. Si les innovations technologiques ne profitent qu’à une minorité, peut-on encore parler de progrès ? Le risque est grand de voir se creuser un fossé entre ceux qui maîtrisent ces outils et en tirent profit, et ceux qui, faute de moyens ou d’accès, en restent exclus. Le progrès pourrait alors devenir source de nouvelles inégalités plutôt qu’un levier d’émancipation collective.

Enfin, il y a le problème des limites écologiques et sociales. Les solutions technologiques, aussi ingénieuses soient-elles, ne suffiront pas à elles seules si nous n’accompagnons pas ces avancées d’un changement plus profond dans nos comportements, nos politiques et nos priorités. Peut-on vraiment croire que des technologies comme la capture massive de CO₂, par exemple, permettront de résoudre la crise climatique sans que nous n’ayons à modifier notre mode de vie consumériste ?

Ces interrogations m’amènent à une réflexion plus vaste : jusqu’où voulons-nous aller dans notre dépendance à la technologie ? Sommes-nous prêts à accepter que certaines problématiques, comme l’épuisement des ressources naturelles ou les bouleversements climatiques, nécessairement des réponses humaines et systémiques, et pas seulement technologiques ?

Personnellement, je remarque que le techno-optimisme n’est ni une utopie ni une fatalité. Il s’agit d’une perspective fascinante, mais qui doit s’accompagner d’une vigilance constante. Comment pouvons-nous transformer cette vision en un projet collectif, inclusif et durable ? Comment éviter de tomber dans le piège d’un « solutionnisme » technologique, qui chercherait à résoudre des problèmes complexes par des outils souvent simplistes ?

Je vous laisse avec cette question : et si le défi n’était pas tant de développer de véritables technologies de pointe, mais de réapprendre à les utiliser avec sagesse et responsabilité ? Qu’en pensez-vous ?

Retrouvez-nous

sur vos réseaux