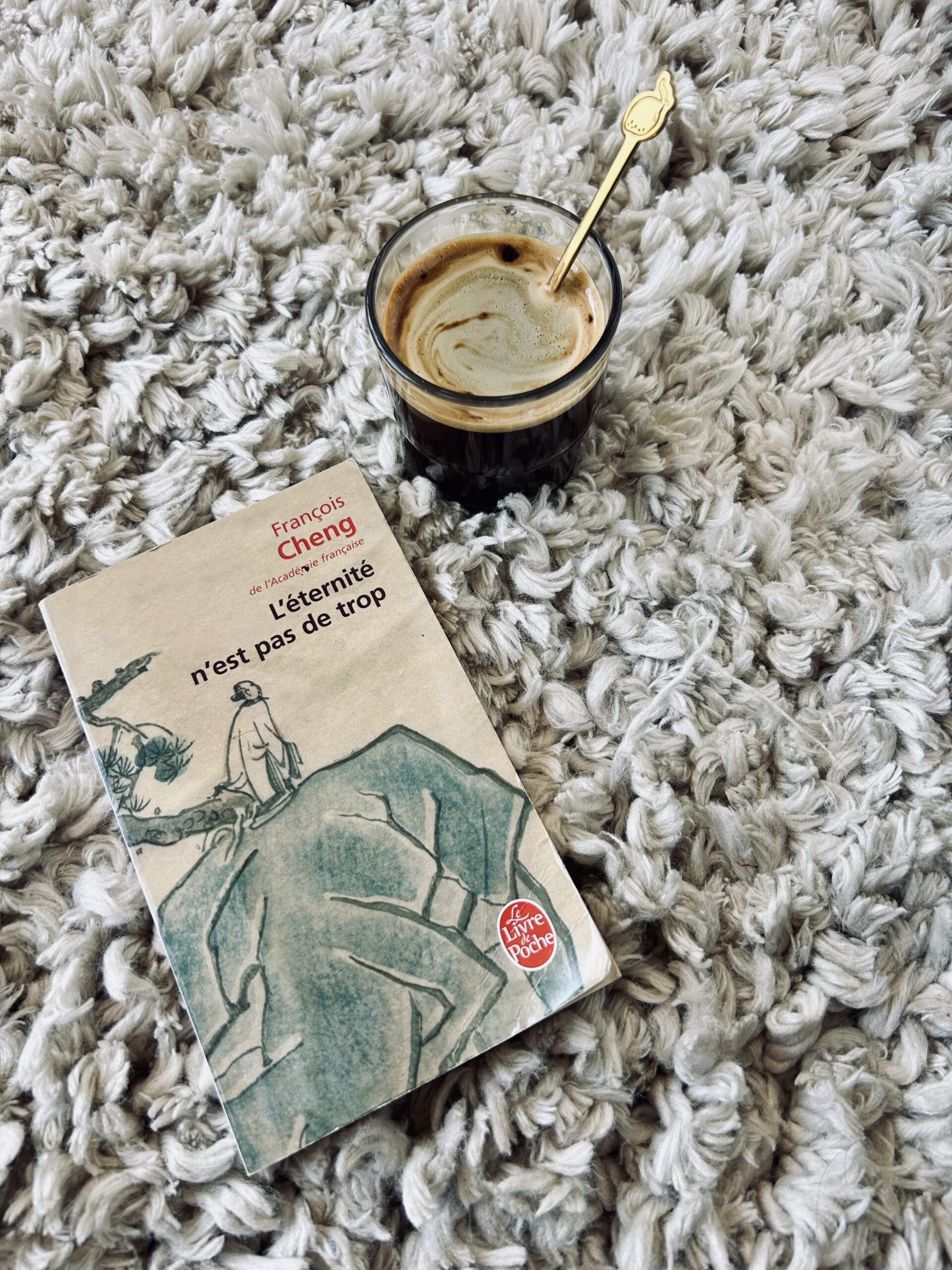

Chrawnique littéraire : « Petits travaux pour un palais » de Laszlo Krasznahorkai

Le souffle de la catastrophe

Une seule phrase étirée de façon virtuose sur cent pages compose ce court roman hallucinatoire de l’écrivain du désastre Laszlo Krasznahorkai, dans lequel l’auteur hongrois pénètre la psyché sans cesse en mouvement d’un bibliothécaire nommé Herman Melvill qui voudrait être anonyme mais qui, trahi par son patronyme célèbre, hanté par la figure de l’illustre écrivain américain, se retrouve condamné à arpenter la ville de New York sur les traces du Melville de Moby Dick, du Melville de Bartleby, un Herman Melville majestueux avec qui notre petit Herman Melvill n’a pas grand-chose en commun, sinon une douloureuse réflexion sur le Mal qui grignote tout, le Mal qui envahit nos âmes, le Mal qui opère à chaque instant, si bien qu’au fil de ses pérégrinations, à mesure que ses réflexions s’ouvrent aussi sur la catastrophe, l’apocalypse et autres joyeusetés, le voici amené à suivre les traces de Malcolm Lowry, un autre illustre écrivain qui lui-même s’était mis à suivre, dans son roman Lunar Caustic, la trace d’Herman Melville à travers New York, et les réflexions nées de la lecture de Melville rejoignent celles nées de la lecture de Malcolm Lowry, à savoir que la catastrophe frappe partout, tout le temps, au hasard, ce en quoi il faut la différencier du Mal, puisque la catastrophe est de l’ordre de l’aléatoire tandis que le Mal est en nous, cette tache dès la naissance, alors que la catastrophe n’est, comme le dit notre narrateur, « pas dirigée contre nous, la catastrophe n’en a rien à foutre de nous »,

qu’en réalité nous, humains, ne sommes rien face à la catastrophe, puisque la catastrophe est « le langage naturel de la réalité du monde », c’est bien à cela que Melville et Lowry ont consacré leurs œuvres, c’est bien à cette idée précise qu’ils ont sacrifié même leur vie, et c’est bien à cette idée que s’accroche un architecte profondément original, iconoclaste, Lebbeus Woods, puisque voici le seul architecte au monde qui s’intéresse moins aux bâtiments à construire que les bâtiments qui s’effondrent, chacun de ses plans étant le plan d’un immeuble sur le point de s’effondrer, et c’est par la contemplation d’un de ces plans dans un musée que notre petit Herman Melvill démarre sa réflexion, démarre sa longue phrase, emportant avec lui son lecteur qui, avec bonheur, se laisse dériver avec ce narrateur fou et lucide, prenant des notes et se promettant, une fois le livre refermée, de plonger ou replonger dans les œuvres de Melville et Lowry, avec en tête cette clé de lecture, « toute création artistique, qu’elle soit architecturale, poétique, musicale, scientifique ou philosophique, doit s’inscrire dans cette perspective, il faut franchement dire aux gens la vérité sur l’univers dans lequel nous vivons, il faut les regarder droit dans les yeux et leur dire que l’univers est en état de guerre, qu’il n’y a pas de paix, que l’univers n’est que danger, risque, tension et destruction », le voici le mot clé de ce livre, la destruction, et ses corollaires, catastrophe et apocalypse, dont on retrouve un écho quelques pages plus loin, « oui nous vivons dans la catastrophe perpétuelle, dans l’apocalypse permanente, et nous ne devons pas attendre l’avènement de l’apocalypse, mais reconnaître qu’elle est déjà là, et qu’elle a toujours été là », voici à quoi s’attache l’œuvre de Malcolm Lowry, celle de Herman Melville, celle même de cet architecte étrange Lebbeus Woods et, par extension, voici tout le propos de Laszlo Krasznahorkai, écrivain du désastre invisible, lointain, sourd, dont les personnages ne sont jamais témoins mais qui influe sur leur destin, sur la façon dont ils se meuvent dans ce monde d’après l’effondrement, c’est bien la matière et le sujet de cet écrivain hongrois contemporain malheureusement trop peu salué car certainement difficile d’approche, exigeant dans la forme mais passionnant dans le fond, pour qui ne craint pas de plonger dans les abîmes des hommes, à l’image de ce Herman Melvill petit bibliothécaire fantasmant sa bibliothèque idéale, une bibliothèque fermée au public, une bibliothèque où les livres resteraient à leur place sur des étagères, bibliothécaire comme gardien d’un temple qu’il ne faudrait pas montrer au tout venant, par crainte que les badauds ne s’effraient de la terrible vérité qui se cache dans les livres, terrible vérité que Krasznahorkai, par l’intermédiaire de Melvill, s’est fait un plaisir de décrire durant toutes ces pages, à avoir que la catastrophe est déjà arrivée et que la vie humaine n’offre aucune issue, constat si effroyable qu’il vaut mieux le taire, enfermer les livres donc dans un bâtiment impossible à pénétrer, un bâtiment qu’Herman Melvill parvient, par hasard, par un détour dans ses promenades quotidiennes dans New York, à dénicher, bâtiment immense sans fenêtre, impénétrable, mystérieux, seul endroit où cacher la vérité, pour éviter qu’elle n’éclate au grand jour, pour éviter, alors, une catastrophe plus grande encore, un désastre – serait-ce possible ? – plus dévastateur.

Traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly

Cambourakis – 2024 – 107 pages

Retrouvez-nous

sur vos réseaux