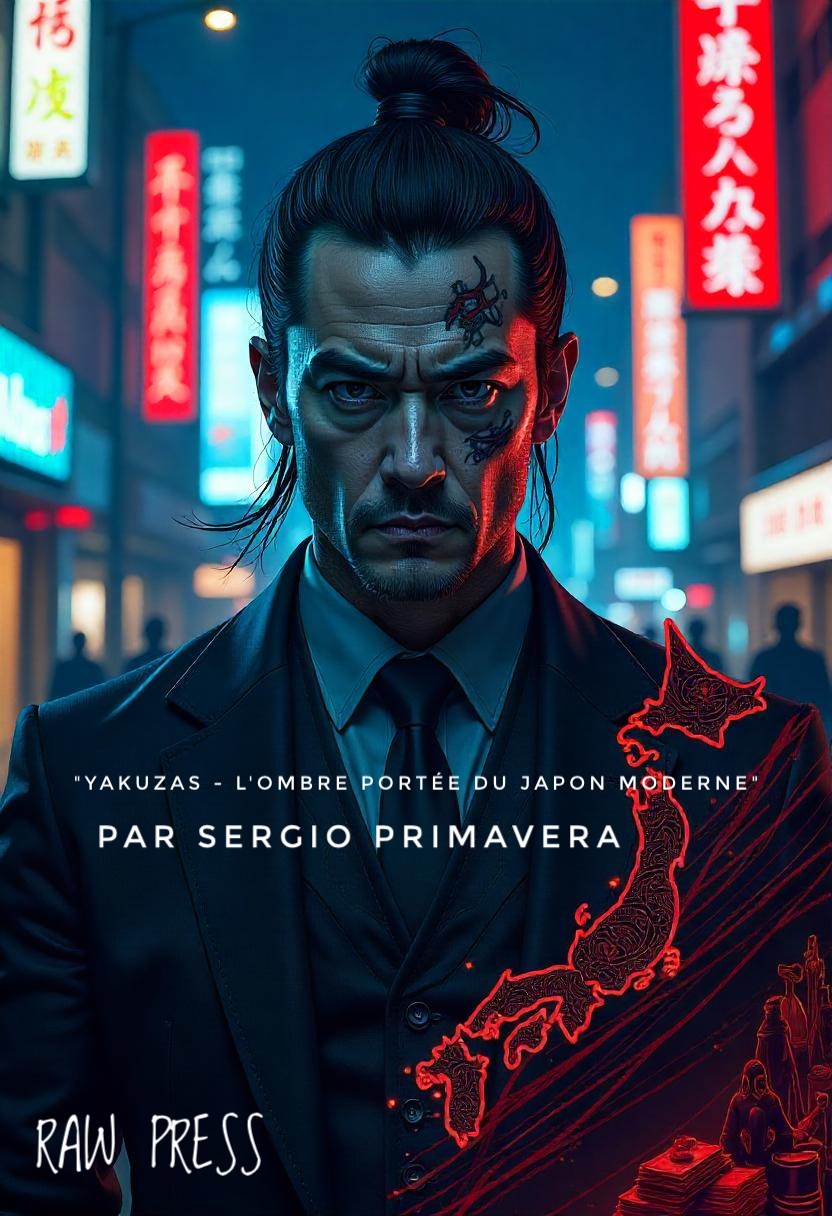

Yakuzas : l’ombre portée du Japon moderne

Au Japon, les Yakuzas ne sont pas seulement un phénomène criminel : ils incarnent un pan entier de la culture nippone, une toile de fond historique qui lie codes d’honneur, traditions féodales et mutation économique. Loin des caricatures cinématographiques, ce réseau tentaculaire de groupes mafieux est enraciné dans le tissu social japonais depuis des siècles, oscillant entre légalité et clandestinité, avec une tolérance ambiguë de la part des autorités.

Considérés à la fois comme figures redoutées et étrangement respectées, les Yakuzas ne se cachent pas totalement. Contrairement aux mafias occidentales, leur existence reste visible : certains membres conservent encore leurs bureaux officiels, affichent leur appartenance à un clan, et se conforment à une organisation hiérarchisée rigide.

L’histoire de ces groupes remonte aux kabukimono, samouraïs errants du XVIIe siècle, puis aux tekiya et bakuto – marchands ambulants et joueurs professionnels. Cette double origine explique l’ambivalence morale qui entoure encore aujourd’hui les Yakuzas : gardiens d’un certain ordre là où l’État ne s’aventure pas, tout en étant coupables de violences et trafics multiples.

Mais la société japonaise évolue. Depuis les années 2000, de nombreuses lois cherchent à étouffer leur influence. L’État a interdit aux entreprises de collaborer avec eux ; les banques ferment leurs comptes ; les mariages ou achats immobiliers sont bloqués s’ils sont identifiés comme yakuzas. Résultat : beaucoup quittent les clans. Mais sans accompagnement social, ils sombrent dans une marginalité encore plus dure. Le paradoxe est cruel : les exclure du système, c’est aussi les précariser davantage.

On observe également des transformations internes des clans. Certains se sont digitalisés, d’autres se sont tournés vers les investissements internationaux, ou ont infiltré l’économie légale. Un clan peut aussi bien gérer un réseau de prostitution qu’investir dans l’immobilier à Tokyo. Cette flexibilité les rend insaisissables, mais aussi vulnérables à la surveillance accrue.

Plus troublant encore : certains anciens Yakuzas se reconvertissent aujourd’hui dans l’activisme social. Ils racontent les violences subies, dénoncent le système patriarcal, se battent pour que la société japonaise les regarde autrement. Le tatouage, longtemps symbole d’intimidation, devient parfois un témoignage de rédemption.

Conclusion personnelle : une autre lecture du Japon

Ce que cette enquête révèle, c’est une fracture identitaire du Japon lui-même. Un Japon qui veut effacer ses ombres, mais qui ne sait pas encore comment intégrer ceux qu’il a laissés sur les marges. À travers les Yakuzas, on entrevoit un pays à la fois moderne et figé dans ses archaïsmes, obsédé par l’ordre, mais incapable de réparer sans punir.

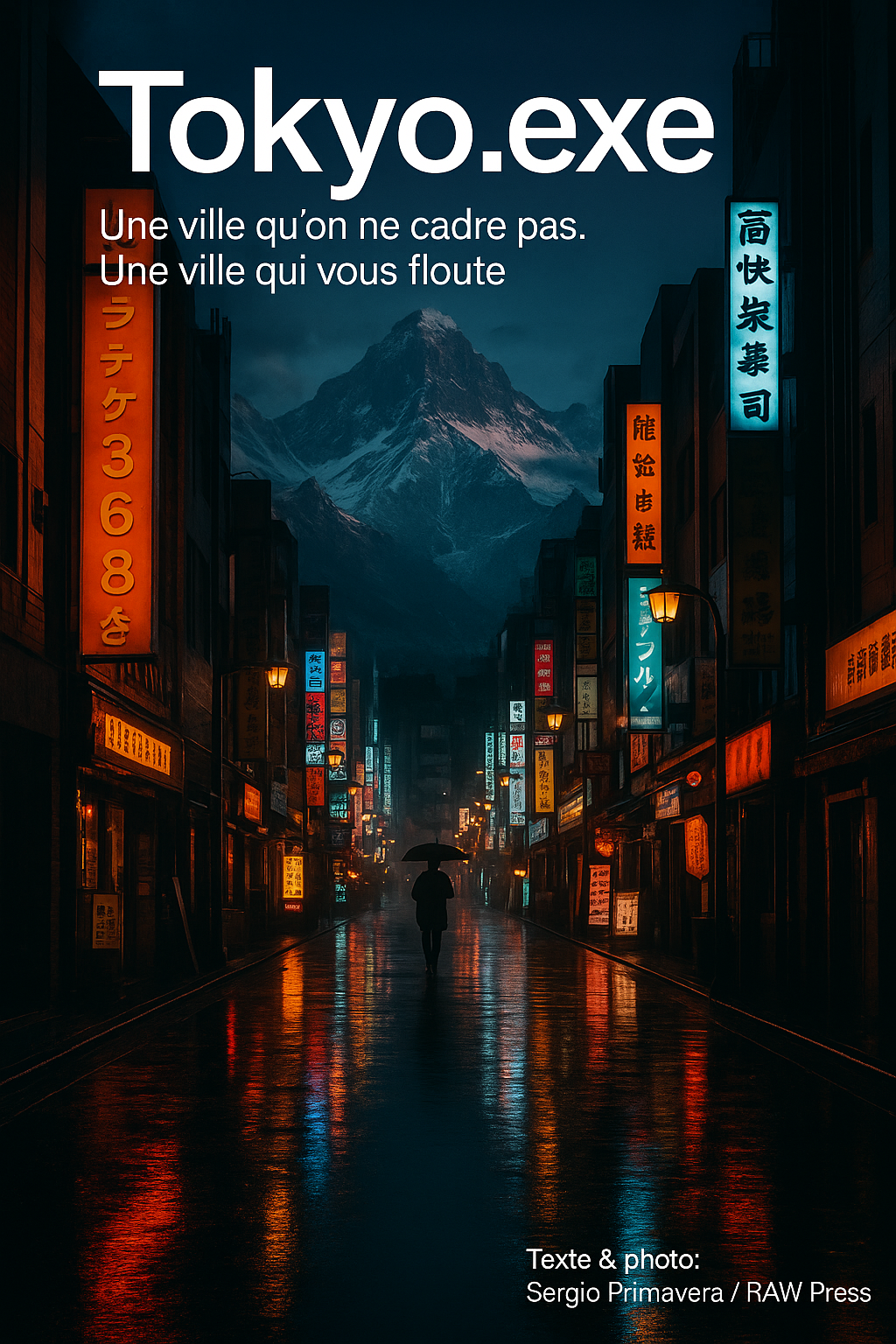

Mon récent voyage m’a permis de ressentir cette tension de manière plus intime. Au-delà des temples, du design millimétré et du silence des rues, il y a cette part de chaos maîtrisé que le Japon garde en son sein. On sent que tout est construit sur une retenue, mais cette retenue contient parfois une violence feutrée. Le Japon veut se montrer immaculé, mais certaines plaies ne se referment pas simplement parce qu’on les nie.

Il faut voir les Yakuzas non pas comme un folklore ou une menace univoque, mais comme un révélateur de zones grises. Ils sont un miroir : celui d’une société qui a trop longtemps préféré la discipline à l’inclusion. En s’intéressant à eux, on comprend mieux les limites du modèle japonais. Et peut-être, on entrevoit un début de solution : non pas l’effacement, mais la reconnaissance de ces fragments d’histoire comme des éléments à réintégrer, à comprendre, et peut-être à transformer.

C’est une autre manière d’aimer le Japon : pas uniquement pour son esthétisme ou sa rigueur, mais aussi pour ses failles, ses contradictions, et la possibilité de les regarder en face.

Et demain ? On peut se demander ce que deviendront les Yakuzas dans cinquante ans. Disparaîtront-ils totalement, dissous dans un Japon encore plus normatif et numérisé ? Ou, au contraire, muteront-ils une fois de plus en une forme de contre-culture, vestige vivant d’une époque révolue mais jamais vraiment oubliée ?

Car au fond, les Yakuzas, au-delà du crime organisé, incarnent un Japon parallèle, une mythologie moderne. Ils sont à la fois l’ombre du sakura et le cri des ruelles silencieuses. Tant que ce pays vivra dans cette tension entre perfection apparente et chaos contenu, il restera une place, réelle ou fantasmée, pour cette subculture insaisissable.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux