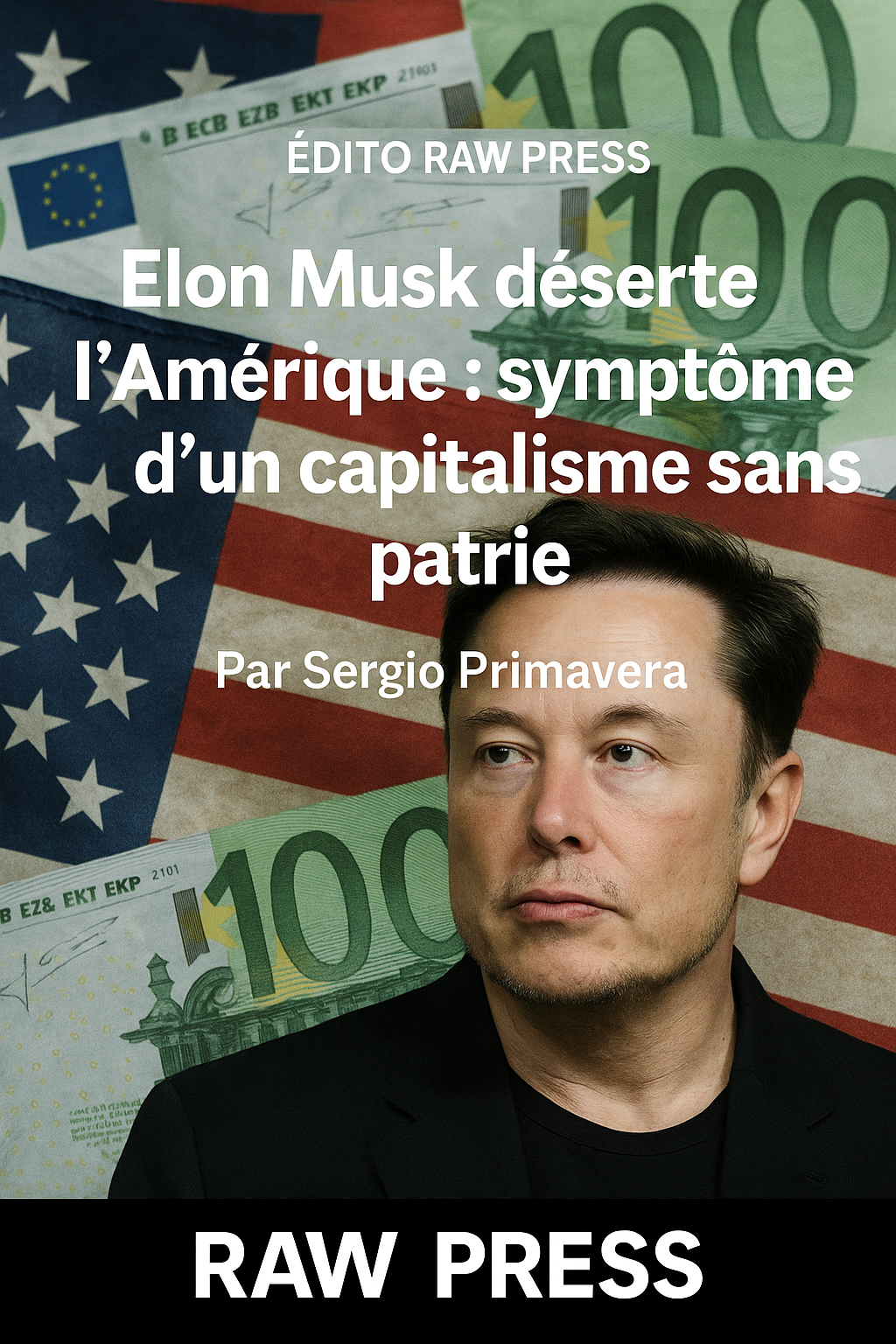

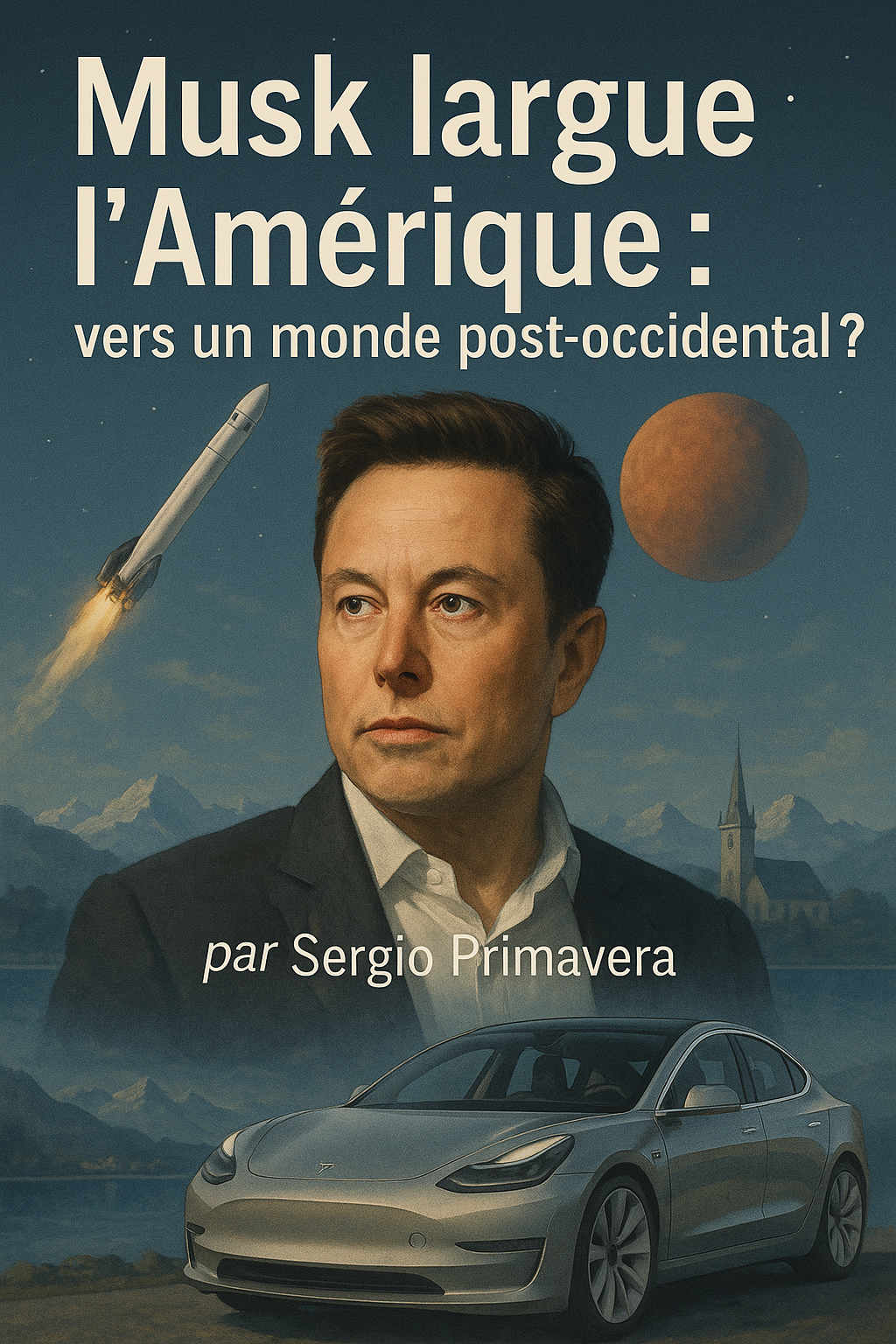

Musk largue l’Amérique : vers un monde post-occidental ?

Le geste est symbolique, mais l’époque l’exige.

Quand Elon Musk tourne les yeux vers la Chine et les BRICS, ce n’est pas qu’un caprice de milliardaire à la recherche d’oxygène hors de Silicon Valley. C’est le signe avant-coureur d’une époque en bascule, celle d’un empire américain en perte de contrôle sur ses propres créatures.

La vidéo qui circule en ligne, et les dernières prises de position de Musk, confirment une chose : le génie de l’innovation n’a plus foi dans le récit américain. Il regarde ailleurs, et cet « ailleurs » s’appelle Pékin, Brasilia, ou Pretoria.

Un capitaliste sans patrie

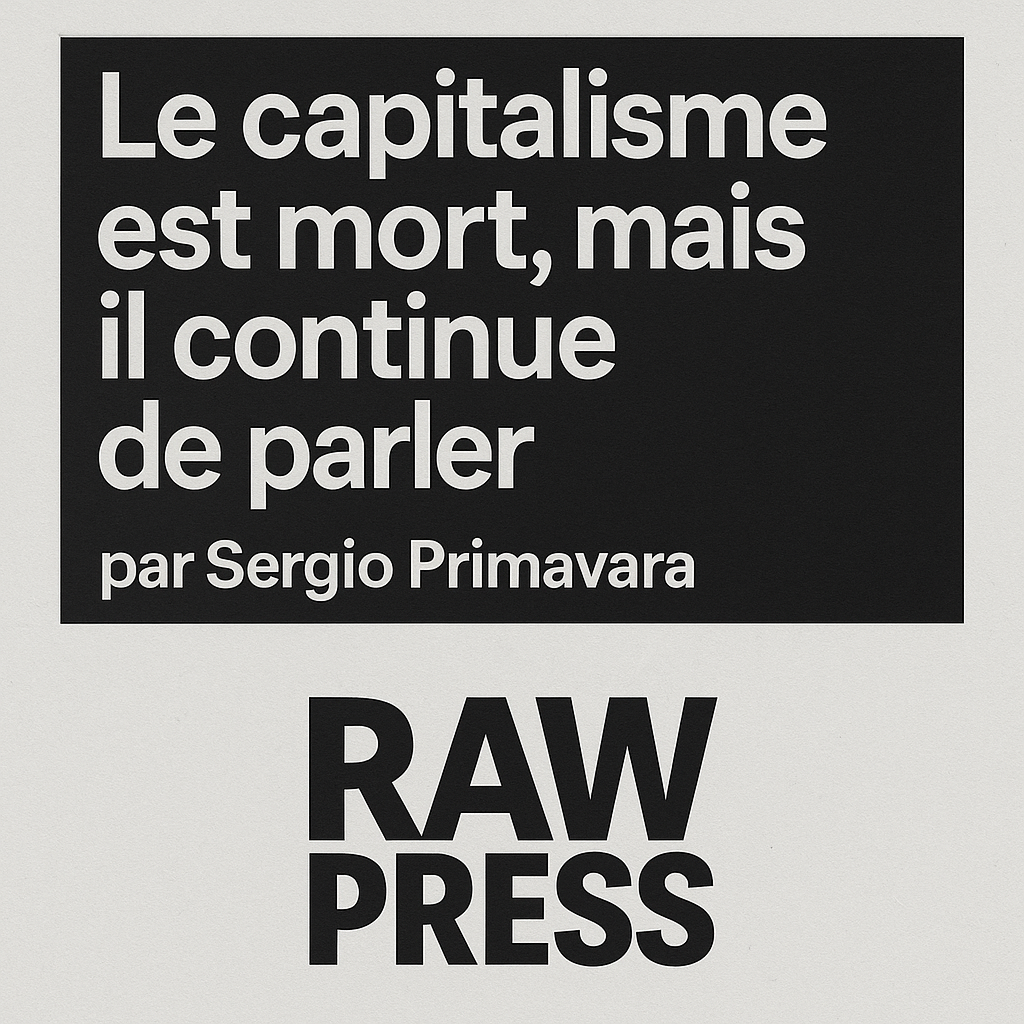

Musk ne quitte pas les États-Unis pour raisons fiscales ou idéologiques. Il quitte un système dont il sent la fin de cycle. Il a compris que le capitalisme américain s’étouffe dans sa propre bureaucratie, dans ses guerres internes, dans ses sanctions douanières absurdes à 10 % édictées par Trump contre le monde entier.

Il n’est pas “pro-Chine” : il est pro-futur. Et aujourd’hui, c’est en Chine, au sein des BRICS, que l’avenir technologique et industriel s’organise.

Les BRICS, rêve ou refuge ?

L’Occident pensait que les BRICS n’étaient qu’un acronyme creux. Mais à mesure que le G7 s’enfonce dans une crise d’influence, les BRICS deviennent une alternative crédible, parfois dérangeante, à l’ordre établi.

Ils pèsent désormais plus lourd économiquement que le G7. Ils investissent dans l’intelligence artificielle, les satellites, les voitures électriques.

Musk ne fait qu’acter ce que les États refusent de voir : le centre de gravité du monde se déplace.

L’Amérique n’a plus le monopole du rêve

Ce qui frappe, dans ce virage de Musk, c’est l’absence de passion.

C’est froid, lucide, méthodique. Le génie d’Elon Musk, c’est de savoir lire les cartes quand tout le monde joue encore avec les règles d’hier.

Tandis que les États-Unis s’obstinent à défendre leur empire moribond à coup de législations, Musk bâtit une diplomatie parallèle avec ses outils : X (ex-Twitter), Starlink, Tesla. Il devient un État dans l’État, et l’Amérique a peur.

Une neutralité impossible

Le plus ironique dans cette séquence ? C’est que Musk reste, malgré lui, une figure profondément américaine. Individualiste, visionnaire, démiurge.

Mais il s’est lassé du théâtre. Il veut agir.

Or, dans ce monde fragmenté, agir signifie choisir.

Et choisir, aujourd’hui, c’est parfois quitter l’Occident sans le dire, pour voir ce qui se trame de l’autre côté du miroir : dans un Shanghai ultraconnecté, dans une Afrique qui code, dans une Inde qui rêve grand.

Ma conclusion : un monde à réinventer, ou à relâcher

Quand je regarde Musk aujourd’hui, je ne vois pas un messie technologique ni un traître à l’Amérique. Je vois un homme qui se délie d’un récit, qui cherche l’oxygène là où il reste un peu d’avenir. Il ne quitte pas les États-Unis : il quitte l’Amérique comme mythe. Ce qu’il fait, nous allons tous devoir le faire, à notre manière.

Relâcher nos vieux repères, reconnaître que l’Occident ne dicte plus seul la marche du monde, que la domination se mue en négociation, que la verticalité laisse place à un échiquier mouvant. Et peut-être, enfin, regarder l’avenir sans croire qu’il nous appartient.

À travers Musk, c’est nous qui sommes mis à l’épreuve : notre capacité à comprendre les bascules, à sortir des habitudes impériales, à penser un monde qui ne nous ressemble pas… mais auquel il faudra bien apprendre à parler. Ce n’est pas un renoncement.

C’est peut-être même, au fond, le début d’une lucidité neuve. À travers Musk, c’est l’histoire elle-même qui semble glisser de l’axe atlantique vers une autre logique de puissance. Et nous, observateurs, journalistes, citoyens sommes-nous prêts à la suivre ?

Retrouvez-nous

sur vos réseaux