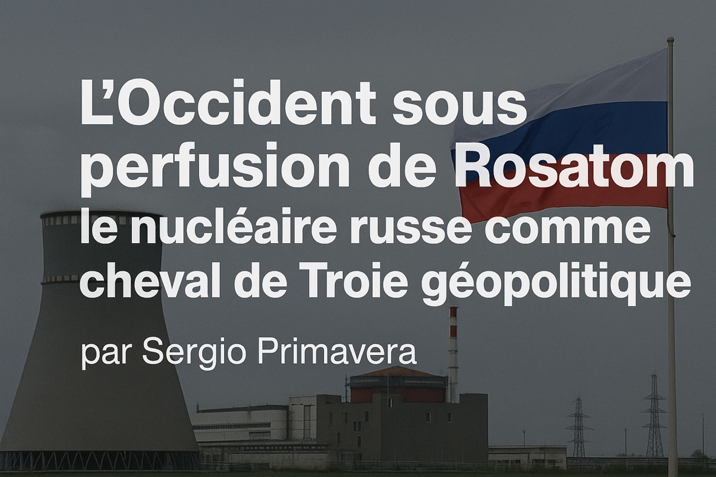

L’Occident sous perfusion de Rosatom

Quand l’atome parle russe

L’énergie nucléaire a toujours été affaire d’équilibre. Un équilibre entre peur et promesse, entre indépendance et dépendance. Mais ce que cette enquête révèle, c’est que l’atome, aujourd’hui, ne parle plus la langue du progrès – il parle russe. Et dans le silence des réacteurs refroidis par nos contradictions, Rosatom, l’agence d’État nucléaire russe, construit bien plus que des centrales : elle tisse une toile invisible autour de l’Occident.

Le bois, le plomb, et l’uranium

Tout commence presque banalement. Un cargo russe fait escale à Rostock. À son bord : du bois de bouleau. Marchandise saisie.

Mais ce n’était qu’un écran de fumée. Le véritable trésor de bord est ailleurs : des barres d’uranium enrichi, en route vers les réacteurs occidentaux.

Ce combustible vient de Rosatom, tentaculaire entreprise d’État russe. En apparence technique, en réalité stratégiquement politique.

Rosatom : la matrice atomique du Kremlin

Créée pour gérer l’héritage nucléaire de l’URSS, Rosatom est devenue bien plus qu’une entreprise.

Elle est aujourd’hui l’un des outils géopolitiques les plus efficaces de Vladimir Poutine. Avec ses filiales réparties sur trois continents, ses contrats opaques et ses liens croisés avec les services russes, Rosatom agit comme une infrastructure d’influence mondiale.

Et pendant que l’Occident coupe ses livraisons de gaz, il continue d’importer massivement l’atome russe, sans vraiment en parler.

Le faux mythe de l’indépendance énergétique

L’Europe croit avoir gagné sa guerre énergétique en diversifiant ses approvisionnements en gaz. Mais elle ne contrôle toujours pas l’enrichissement de l’uranium. Et c’est là que le piège se referme : la Russie détient à elle seule près de 45 % de la capacité mondiale d’enrichissement. Même les États-Unis, pourtant dotés de gisements, restent dépendants de Moscou pour faire tourner leurs réacteurs.

Poutine ne coupe plus les tuyaux – il alimente les cœurs.

France, Framatome et l’hypocrisie atomique

Pendant ce temps, la France, qui se veut moteur d’un « nouveau nucléaire propre », continue à travailler en silence avec Rosatom via Framatome, filiale d’EDF. Les contrats sont maintenus, les transferts technologiques aussi. Mais les questions restent sans réponse, volontairement tues.

L’Ukraine sous tension radioactive

À Kiev, malgré les bombes, la moitié de l’électricité vient encore de centrales russes. Et à Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, occupée par l’armée russe, le danger n’est plus seulement énergétique – il devient militaire. Même Trump, dans un élan brutal, a suggéré une reprise américaine de cette centrale. L’atome devient territoire, enjeu, pouvoir.

Mon analyse finale

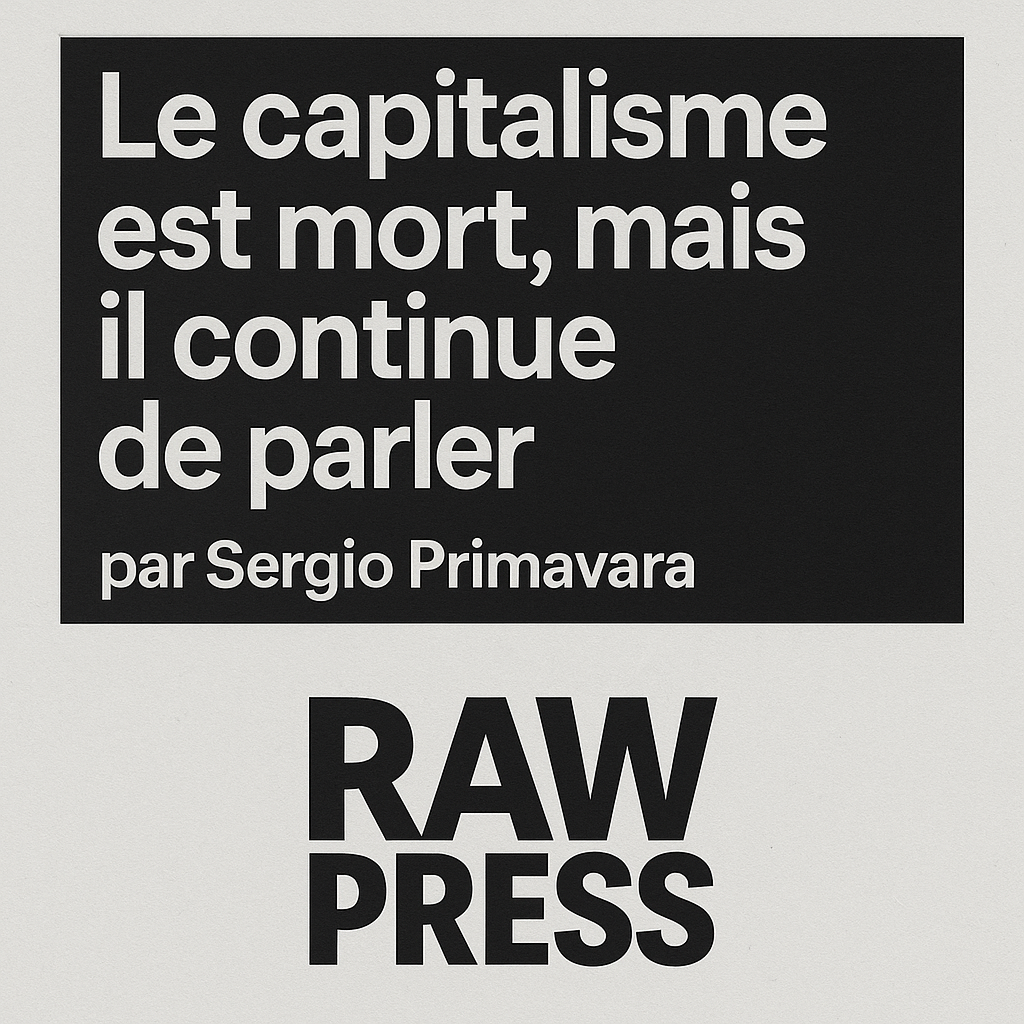

Rosatom, ou comment l’atome devient une servitude volontaire.

L’Occident aime croire qu’il est en train de tourner la page de sa dépendance à la Russie.

Mais il a seulement changé de chapitre.

Car pendant qu’on célèbre les pipelines coupés et les terminaux de gaz liquéfié inaugurés à la hâte, personne ne parle de ce qui alimente encore silencieusement nos foyers : le combustible russe.

On ne dépend plus de Moscou pour se chauffer, certes.

Mais on dépend de Moscou pour penser l’avenir. Et ça, c’est peut-être pire.

Rosatom, un empire discret mais omniprésent

Rosatom n’est pas une entreprise comme les autres. C’est une agence d’État, un bras armé, un outil géopolitique.

Sa stratégie ? Créer un réseau mondial de dépendances croisées. Fournir l’uranium, construire les centrales, former les ingénieurs, maintenir les installations.

Et devenir ainsi incontournable – même pour ses adversaires.

Pendant que l’UE réduit ses achats d’hydrocarbures russes, elle augmente ses partenariats nucléaires.

La Russie perd du terrain sur le gaz, mais gagne sur l’atome.

Plus silencieusement. Plus profondément.

L’illusion de la relance souveraine

Les États parlent de relancer le nucléaire.

Mais qui contrôle la chaîne d’approvisionnement ?

L’uranium ? Majoritairement enrichi par Rosatom.

Les barres de combustible ? Produites avec des technologies russes.

Même la maintenance des réacteurs dépend, dans certains cas, d’une ingénierie issue de Moscou.

Ce n’est pas une renaissance. C’est une continuité masquée.

Une guerre qui ne dit pas son nom. Le nucléaire civil est censé être neutre. Mais dans les faits, il est éminemment stratégique.

En s’imposant dans les cœurs énergétiques des pays de l’OTAN, la Russie crée des leviers puissants, activables à tout moment : pressions diplomatiques, risques de sabotage, dépendances critiques.

Et pendant que l’Ukraine lutte pour garder le contrôle de ses propres centrales, le reste de l’Europe continue de signer des contrats.

Je conclurai cet article en rappelant que pendant que l’on célèbre la relance nucléaire, on se garde bien de dire que ses fondations technologiques, ses schémas industriels et ses dépendances logistiques restent profondément russes.

Derrière le récit du renouveau se cache la continuité d’une emprise invisible.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux