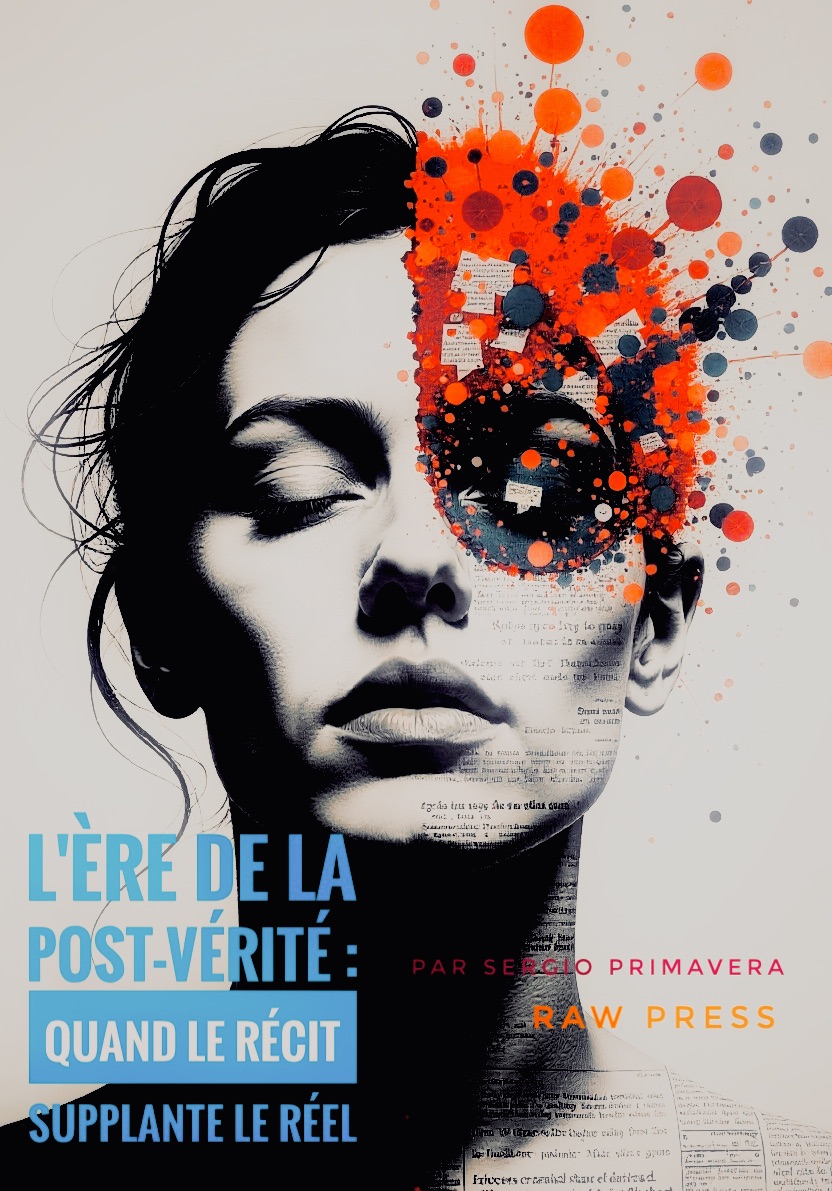

L’ère de la post-vérité : quand le récit supplante le réel

À l’heure où j’écris ces lignes, il me semble plus en plus évident que : la vérité n’a jamais été aussi disputée. Non pas parce qu’elle se cache, mais parce qu’elle se dilue. Dans ce qu’on appelle désormais l’ère de la post-vérité, le réel ne suffit plus. Il faut qu’il frappe. Qu’il clive. Qu’il fasse récit.

Tout devient narratif. Les faits cèdent la place à l’interprétation. Une image, un extrait sorti de son contexte, un témoignage viralisé, et voilà que la « vérité » change de camp. La méfiance vis-à-vis des institutions, des médias, des experts n’est plus marginale : elle est devenue un langage commun. Un réflexe.

Il serait facile de se moquer. De dénoncer des illuminés enfermés dans leurs bulles. Mais le complotisme – ce mot fourre-tout – est aussi le symptôme d’un monde qui a cessé de faire sens. Les discours officiels changent trop vite. Les scandales réels abondent. Les algorithmes nous enferment dans nos convictions. Alors on doute. On soupçonne. On accuse.

Mais ce doute, à force de s’auto-alimenter, devient idéologie. On en vient à croire que tout mensonge cache une vérité supérieure. Que ceux qui doutent sont les seuls à voir clair. C’est là que la lucidité bascule dans la paranoïa.

Il ne faut pas être naïf. Cette confusion sert des intérêts. Plus rien n’est fiable ? Parfait pour ceux qui veulent faire passer n’importe quoi. Une fausse info ? Démentie trop tard. Un récit émotionnel ? Partagé dix fois plus vite qu’un démenti froid.

Le cynisme politique prospère dans ce chaos. Si tout est discutable, alors rien n’est réparable. Le débat est tué dans l’œuf. La fatigue informationnelle pousse à l’abstention, au repli. Et ce sont les récits les plus simples, les plus extrêmes, les plus bruyants qui l’emportent.

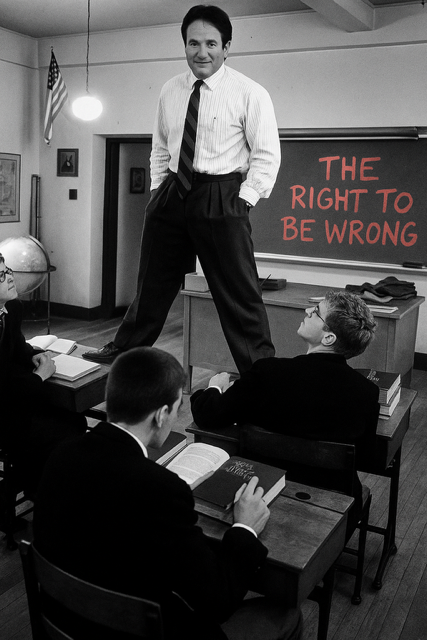

Dans ce contexte, la liberté d’expression devient un champ miné. Qui a encore le droit de parler sans être aussitôt ramené à une case, une étiquette, un camp ? Que peut-on encore dire sans risquer d’être taxé de complice, de traître, ou simplement de « problématique » ? Ce n’est plus la censure frontale des régimes autoritaires qui menace. Non. C’est une forme de brouillard diffus, un climat d’ambiguïté anxiogène où chaque mot devient un piège potentiel. Ce n’est pas la répression, c’est la peur : celle d’être mal compris, mal lu, mal vu.

Alors on se replie. On s’autocensure. On modère ses élans. On lisse ses colères. On cherche les bons termes, les bonnes formules, les bons silences. Et parfois, dans ce grand jeu de précaution, on finit par ne plus rien dire du tout. On se conforme. Pire : on renonce. Et ce renoncement, lent, insidieux, devient le terreau d’une pensée unique qui ne dit pas son nom — non pas imposée par un État, mais entretenue par nous-mêmes, entre peur de l’exclusion et désir de plaire.

Pendant cette ère hyperconnectée, ce ne sont plus les murs des prisons qui enferment la parole, mais le regard du collectif. Un regard scrutateur, moralisateur, parfois sincère, souvent expéditif. Ce regard qui, à force de tout vouloir purifier, finit par aseptiser la pensée.

Et pourtant, c’est là que tout se joue. Osons penser, sans tomber dans la haine. Osons douter, sans renoncer à construire. Osons parler, sans hurler.

Chez RAW PRESS, nous ne prétendons pas détenir la vérité. Mais nous refusons qu’elle soit remplacée par le vacarme. Nous croyons en une information libre, rigoureuse, mais surtout vivante. Car penser, c’est résister. Et dans un monde saturé de récits, il faut parfois faire silence… pour mieux entendre.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux