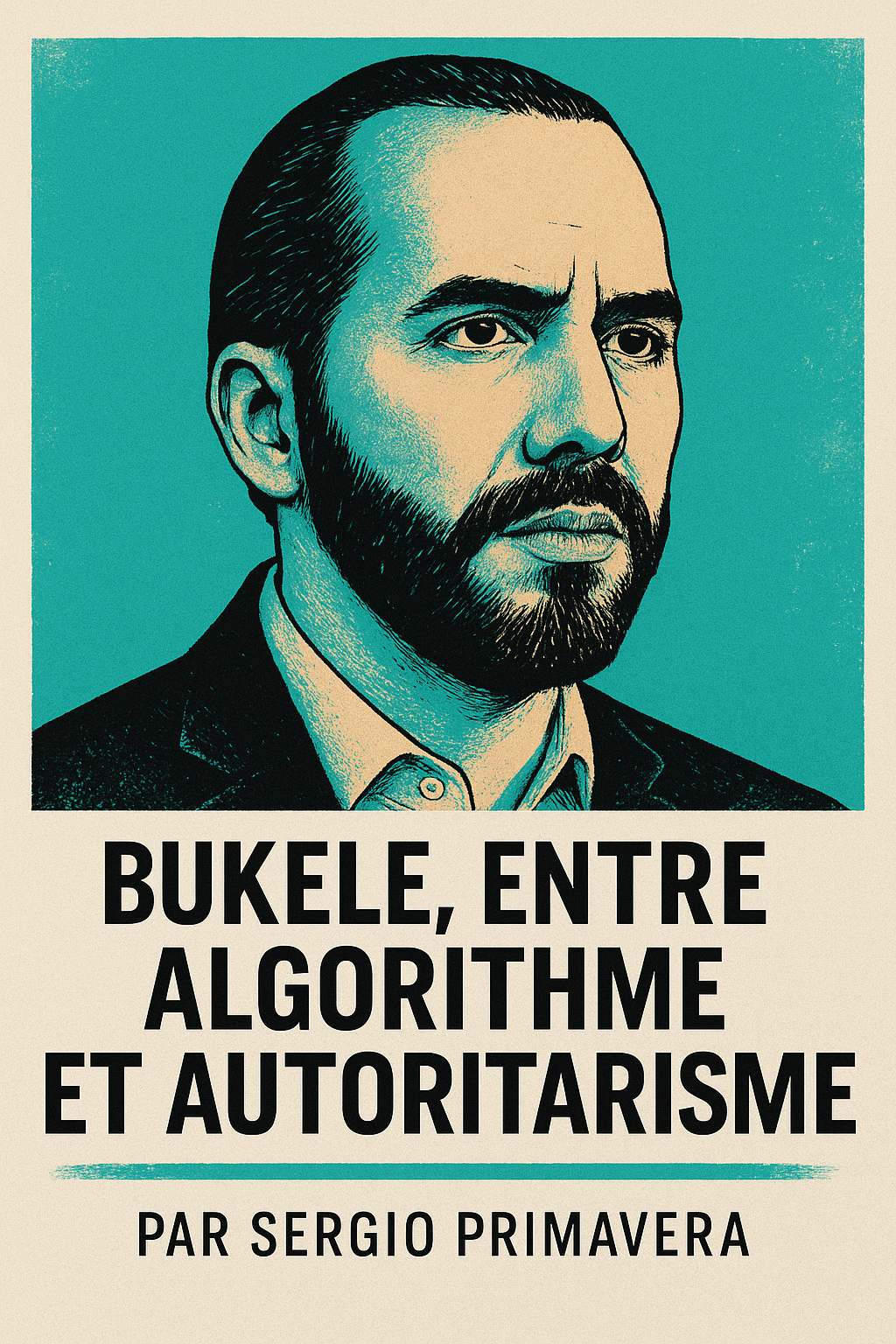

Bukele, entre algorithme et autoritarisme

Le président en casquette

Il a la posture d’un rappeur, l’attitude d’un influenceur, et l’autorité d’un général : Nayib Bukele ne ressemble à aucun autre chef d’État. Président du Salvador depuis 2019, il cumule les paradoxes : idole des jeunes, cauchemar des ONG, sauveur autoproclamé d’un pays longtemps laissé aux gangs. Sa silhouette cool, ses discours Twitter-friendly et ses déclarations fulgurantes cachent un projet bien plus structuré qu’il n’y paraît. Bukele, c’est un autocrate nouvelle génération, algorithmique, ultra-connecté et plébiscité. Le monde entier le regarde. Certains l’imitent déjà.

Un pays en état de siège… populaire

Depuis plus de vingt ans, le Salvador était un État en lambeaux, rongé par les maras, ces gangs criminels qui faisaient régner la terreur dans les rues. Bukele a promis une chose : la sécurité. Et il a tenu parole. Plus de 70 000 arrestations en quelques mois. Une guerre sans merci contre les criminels, des prisons gigantesques, et un état d’exception reconduit presque mécaniquement. Résultat ? Le taux d’homicides s’est effondré. Les Salvadoriens, eux, soutiennent massivement le président.

Le prix à payer ? Des droits suspendus, des procès expéditifs, des familles déchirées par des arrestations arbitraires. Mais dans un pays traumatisé, la fin justifie les moyens.

Sécurité ou dictature 2.0 ?

L’ordre imposé par Bukele séduit parce qu’il fonctionne. Mais derrière l’efficacité, se profile une concentration absolue du pouvoir. Le Parlement, la Cour suprême, les institutions indépendantes : tout a été purgé, neutralisé, ravalé. Le président contrôle tout. Il se fait appeler “le dictateur le plus cool du monde” – une provocation qu’il assume pleinement.

C’est un populisme raffiné, esthétique, calibré pour TikTok.

Bukele ne gouverne pas seulement un pays : il raconte une histoire. Une histoire où lui seul peut sauver le Salvador du chaos. Le danger, c’est qu’on le croit.

La cryptocratie du futur

Obsédé par la technologie, il a imposé le Bitcoin comme monnaie nationale. Il rêve d’une “Bitcoin City” alimentée par les volcans. Son gouvernement fonctionne comme une start-up : ministres jeunes, communication directe, usage intensif de l’IA, des drones et des datas.

Bukele ne prétend pas revenir à la démocratie classique. Il veut inventer un autre modèle.

Un modèle plus rapide, plus musclé, plus “efficace”.

C’est le mythe techno-autoritaire, à la sauce centraméricaine.

Mon analyse finale

À mon avis, Nayib Bukele n’est pas un accident. Il est un produit de son époque : une époque fatiguée des procédures, lasse des lenteurs démocratiques, désillusionnée par les promesses libérales. Il parle vite, agit fort, et frappe juste là où ça fait mal : l’insécurité, la criminalité, le chaos.

Mais ce qu’il construit, sous les applaudissements de son peuple, ressemble de plus en plus à une démocratie brillante, où la technologie remplace les contre-pouvoirs, et la performance justifie l’absence de liberté.

Le Salvador devient un laboratoire.

Et dans ce laboratoire, on expérimente ce que pourrait être le pouvoir de demain : populaire, autoritaire, connecté, sans opposition.

Pendant que l’Occident s’inquiète des dérives autoritaires, il regarde avec fascination cet homme qui, en casquette et sans vergogne, semble avoir trouvé la formule magique : faire taire le désordre, peu importe le prix.

Le plus troublant, ce n’est pas qu’il gouverne ainsi.

C’est que, secrètement, tant de peuples souhaitent un Bukele chez eux.

Je conclurai cet édito en rappelant que pendant que l’on applaudit son efficacité, on oublie souvent que la brutalité d’un système n’est pas toujours visible à l’œil nu.

Elle peut se cacher dans les applaudissements, dans le silence des opposants, dans l’éclat d’une vitrine parfaitement rangée.

Et comme toujours : l’histoire ne dira pas seulement ce qu’il a fait… mais ce que nous avons laissé faire.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux