La « cancel culture » : un miroir de nos valeurs ou une intolérance déguisée ?

À 02h52, ce 30 juillet 2025, dans la lumière bleue de l’écran, je me surprends encore à penser à elle.

La « cancel culture », cet étrange animal social, né dans les marges numériques et devenu en quelques années un monstre ou un phare, selon qui la regarde. Certains la voient comme un acte de justice poétique, un redresseur de torts postmoderne, venu corriger les angles morts de nos sociétés, des mouvements comme #MeToo ou Black Lives Matter en étant les témoins glorieux.

D’autres, plus inquiets, y perçoivent une nouvelle forme d’inquisition digitale, où la meute, en un clic, décide qui a le droit d’exister.

L’Europe regarde cela avec distance et gêne mêlées.

En France, on parle de “lynchage médiatique” avec le goût si particulier du débat intellectuel.

En Allemagne, on craint une « gauche morale autoritaire », dérangeante écho d’un passé lourd.

Et au Royaume-Uni, cette frénésie punitive semble être la suite logique du chaos identitaire post-Brexit, où tout le monde cherche des coupables.

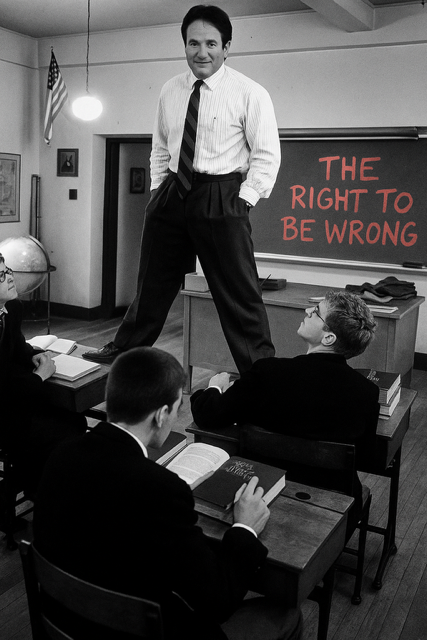

Et si la cancel culture n’était que la dernière contre-culture d’une époque en crise ?

Un cri, un refus – aussi radical que les punks l’étaient, aussi frontal que les Dadaïstes ou les féministes des années 70.

Elle me fascine autant qu’elle me glace.

Car elle agit comme un miroir sans filtre :

Elle montre nos valeurs, oui – justice, égalité, écoute des voix longtemps ignorées.

Mais elle révèle aussi nos travers : l’instantanéité du jugement, l’absence de nuance, le plaisir sombre de punir.

On ne débat plus, on condamne.

On ne contextualise plus, on efface.

Et ce qui me trouble, c’est que cela vient souvent de ceux qui veulent le bien.

Prenons l’exemple d’un artiste américain, crucifié pour un tweet maladroit posté dix ans plus tôt.

L’œuvre demeure forte, sincère, universelle – mais la personne est bannie.

Faut-il brûler l’auteur pour purifier le message ?

Cette logique binaire me pousse à une question :

Est-ce que l’exigence de pureté ne finit pas par nier l’humain ?

En tant qu’Européen, je vois révéler une forme d’intolérance douce, glissée dans un emballage moral.

On ne lapide plus, on annule.

Mais le résultat est le même : le silence, l’effacement, la peur de s’exprimer.

Sommes-nous en train d’élever une génération incapable de pardonner, incapable de faire la paix avec l’imperfection ?

Je crois aux secondes chances.

Je crois qu’on peut dire des bêtises, se tromper, grandir.

Et je crois que la justice doit être juste, pas spectaculaire.

Mais je comprends aussi ceux qui réclament des comptes, ceux pour qui la société n’a jamais laissé la place au pardon parce qu’elle n’a jamais reconnu la faute.

Alors, oui, cette culture de l’annulation peut parfois être un acte de réparation symbolique.

Mais elle peut aussi devenir un outil de contrôle social, un panoptique émotionnel, où chacun surveille chacun dans la peur de la faute.

Sommes-nous en train de réparer le passé, ou bien de créer une nouvelle forme de censure aux accents progressistes ?

Je n’ai pas de réponse définitive.

Mais je sais ceci : si la liberté de penser devient conditionnée par le regard des foules, alors nous cessons d’être libres.

À vous de trancher, mes chers lecteurs.

Est-ce un miroir salvateur ou un feu qui dévore tout sur son passage ?

Je vous invite à ne pas juger trop vite.

Car ce que nous annulons aujourd’hui pourrait être ce qui nous sauve demain.

Retrouvez-nous

sur vos réseaux